more

홈

문화의 창

지역문화

홈

문화의 창

지역문화

대구] 子子孫孫 이어온 外孫奉祀 400년(3)/홍영선(군위)

조진향 기자

입력 2025.04.14 04:03

수정 2025.05.03 01:17

경북 지역의 향토사료에 대해 발굴.조사한 자료를 널리 알리고 많은 분들이 자료를 활용할 수 있도록 하기 위하여 경북향토사연구회에서 해마다 출간하는 '향토경북'에 게재한 원고를 본지에 공유하오니 많은 관심 부탁드립니다. 이 글은 향토경북 21집(2023년 간행)에 게재된 원고이며 이 글의 저자에게 저작권이 있으므로 활용이나 공유할 경우, 사전에 허락을 얻어 사용하시기 바랍니다. 아울러 인용할 경우, 출처와 저자를 밝혀주시기 바랍니다.[편집자주]

지금까지 고성이씨 진사 이영남의 가계와 처인 의인 진성이씨 열녀의 사적과 묘갈문을 통하여 내력을 살펴보았다. 이 당시 양자제도가 성행하지 않았을 뿐만 아니라 근친도 없어서 무남독녀가 출가한 남양 홍씨 가문의 외 후손들이 지금까지 외손봉사를 시행하고 있는 사례이다. 영남 사대부가에서 처가의 재산을 상속받고 외손봉사하는 가문이 있는 것을 볼 때 조선후기로 내려오면서 더러 있었던 것은 사실이다.

조상의 제사를 계승하는 계사(繼祀)는 적장자(嫡長子), 적손(嫡孫), 차자(次子) 이하의 아들이나 직계손자 순으로 되어 있는데, 이들 중 무사(無嗣)인 경우 여손(女孫)에게 재산을 상속하고 사후봉사(死後奉祀)를 하는 것을 말한다.

외손봉사의 대표적인 사례를 보면, 고려 문종 원년[1047] 문하시랑평장사(門下侍郞平章事) 황보 영(皇甫 潁,?~1047)이 아뢰기를, “신이 후사(後嗣)가 없으니 외손(外孫) 김록숭(金祿崇)으로 대를 잇게 해 주소서” 하니, 허락 하였다.4)

퇴계(退溪) 이황(李滉,1501~1570)도 “요즘 사람들은 아들이 없고 딸만 있으면 사사로운 인정에 끌려 대의(大義)를 내세워 단호히 양자를 세우는 경우는 적고, 외손(外孫)이 제사를 모시게 하여 심지어 한 사당에서 두 성씨의 제사를 함께 받들고 있는데, 원래 하늘이 만물을 낳으실 때 모두 뿌리가 하나이게 하셨거늘, 지금 그렇게 한다면 뿌리가 둘이 되는 것이므로 매우 불가한 일이지요. 지금 사람들 혹 불행히도 그 외가 조상의 자손이 없어 갈 곳이 없으면 차마 그 신주(神主)를 갈 곳이 없게 되어 둘 수가 없어서 임시 권도(權道)로 다른 곳에다 별도로 모셔 두고 오가면서 제사를 모시기도 하는데, 그것은 안 될 것이 없겠으나 만약 공공연히 자기 본친(本親)과 한 사당 안에서 제사를 함께 받든다면 이만저만 사리에 어긋난 일이 아니며 이른바 ’귀신은 예 아닌 제사는 흠향하지 않는다.’ 한 것이 바로 그러한 부류에 이른 것이지요. 때문에 지금 외손봉사의 물음에 대하여는 굳이 상대의 뜻에 따라 그리해도 되겠다는 대답을 감히 못하는 것이외다.” 라고 했다.8) 이상과 같이 조선후기로 내려오면서 외손봉사가 더러 있었던 것을 알 수가 있다. 현재까지 외손봉사는 조선시대 선조들이 받들어 오던 대로 만년유택(萬年幽宅)인 묘소만을 성묘하며 시제를 이어가고 있는 실정이다.

8) 退溪先生文集 券之39, <答鄭道可逑問目> “今人無子而有女,牽掣情私,鮮能斷以大義而立後,至以外孫,奉祀一廟,而二姓同祭,夫天之生物,使之一本,而此則爲二本焉,甚不可也,今人或不幸,其外家祖先,無後而未有所處者,不忍其主之無歸,則權宜奉置別所,而往來奠省,未爲不可,若公然與其本親,同享一廟,則悖理莫甚,所謂神不歆非禮者,此類之謂也,故今於外孫奉祀之問,不敢苟徇而以爲可行也.”

3) 구미 인동장씨 외손봉사 사례

인동 장씨 황상파 파조인 죽정(竹亭) 장잠(張潛,1497~1552)은 진사로써 회재(晦齋) 이언적(李彦迪)이 인동현감 재직 시 도의(道義)로 교유 하였으며,서로 강학한 이현암(二賢巖) 유허지에 현암(賢巖)서원을 세워 향사하고 있다. 죽정의 맏아들 장곤(張崑,1525~1581)은 통정대부로 호조참의를 지냈다. 배위는 하양허씨로 1540년 문과하여 홍문관교리와 평안도 도사(都事)인 허량(許亮)의 딸이다. 허부인의 조부 허보(許輔)도 1516년 문과하여 초계군수와 의성현령을 지냈으며 문경공(文敬公) 허조(許稠)의 5대 주손(胄孫)이다. 군수공은 3남 3녀를 두었는데 셋째 아들인 교리 허량은 아들이 없어 현재까지도 사위 장곤의 후손들이 외손봉사를 하고 있다. 허부인은 친정에서 돌아가셔서 교리공 묘소 상하(上下)로 하양 무학산 명곡(椧谷)에 있다 인동장씨 후손들은 장곤의 장인 교리공과 허부인의 묘소를 관리하기 위하여 묘재인 경양재(景陽齋)를 건립하고 관리사까지 지어 관리인이 상주하면서 벌초와 제수(祭需)를 마련 매년 외손들이 참례하여 봉사(奉祀)하고 있다.

子子孫孫 이어온 外孫奉祀 400년(3)

홍영선

경북향토사연구회 회원(군위)

Ⅵ. 무후(無後)된 선조에 외손봉사(外孫奉祀)

지금까지 고성이씨 진사 이영남의 가계와 처인 의인 진성이씨 열녀의 사적과 묘갈문을 통하여 내력을 살펴보았다. 이 당시 양자제도가 성행하지 않았을 뿐만 아니라 근친도 없어서 무남독녀가 출가한 남양 홍씨 가문의 외 후손들이 지금까지 외손봉사를 시행하고 있는 사례이다. 영남 사대부가에서 처가의 재산을 상속받고 외손봉사하는 가문이 있는 것을 볼 때 조선후기로 내려오면서 더러 있었던 것은 사실이다.

1. 외손봉사의 의의(意義)

조상의 제사를 계승하는 계사(繼祀)는 적장자(嫡長子), 적손(嫡孫), 차자(次子) 이하의 아들이나 직계손자 순으로 되어 있는데, 이들 중 무사(無嗣)인 경우 여손(女孫)에게 재산을 상속하고 사후봉사(死後奉祀)를 하는 것을 말한다.

고려시대 관습은 자녀 균분 상속제로 친손과 외손의 차별이 없었다는 것이다. 이는 고려 말 이래 사족(士族)의 이주(移住) 양상에서도 보이듯이 대개가 처가 쪽으로 옮겨가서 한마을에서 사는 경우가 많았고, 이에 따라 외손이 외조부모와 동거하는 기간이 길었던 데에서 온 자연스러운 현상이다.

실제로 김종직(1431~1492)은 외가[朴弘信]1)의 경제적 기반을 상속하여 밀양에 거주하면서 외조봉사까지 하였고2) 묘지도 외가 조비(祖妣) 분묘와 동역(同域)이었다. 동족부락은 17세기 이후에 자녀균분 상속제가 철저히 지켜지고 외손봉사와 친손․외손을 거의 같이 보았던 15세기만 하더라도 친가를 중심으로 외가의 여서(女壻)가 같은 촌리에 거주하는 것이 일반적인 경향이었던 것이다.3)

1) 朴弘信 (1373~1419) 조선 초기 무신. 본관 밀양. 三司左尹 天卿의 아들.司宰監僉正으로 壻, 金叔滋. 金宗直의 어머니이다.

2) 嶺南士林派의 形成, 李樹健, 저. 영남대학교 민족문화연구소. 간행 39쪽.

3) 같은책 64쪽.

오늘날 남아있는 두 개 성씨의 동족부락에서 입향 선조들이 외손간이거나 한 입향조의 처향(妻鄕)이었던 사실에서도 외손봉사의 가능성을 짐작하게 하고 있다.

2. 고려·조선조의 외손봉사 사례

외손봉사의 대표적인 사례를 보면, 고려 문종 원년[1047] 문하시랑평장사(門下侍郞平章事) 황보 영(皇甫 潁,?~1047)이 아뢰기를, “신이 후사(後嗣)가 없으니 외손(外孫) 김록숭(金祿崇)으로 대를 잇게 해 주소서” 하니, 허락 하였다.4)

4) 高麗史節要, 文宗仁孝大王 元年 丁亥 3월.“門下侍郞, 平章事. 皇甫潁上言, 臣 無嗣, 乞以外孫金祿崇, 爲後, 從之.

그러나 조선 중기 이후 이성불양(異姓不養)의 원칙과 소목(昭穆:사당에 신주를 모시는 차례)의 순위가 강조되면서 외손봉사는 예제(禮制)가 아니라 하여 억제하는 경향이었다. 따라서 외손봉사에 대한 시비도 있었는데, 1560년(명종15년) 9월 명종의 서형(庶兄) 덕양군(德陽君) 이기(李岐:中宗五子)가 장인(丈人) 권찬(權纘)의 외손자인 이종린(李宗麟:德陽君의 長子)이 복상(服喪)할 것을 아뢰기를5) “아들이 없어서 소신의 아들 풍산정(豐山正) 이종린이 태어났을 때부터 거처를 마련해서 기르며 죽고 난 뒤의 일을 부탁하였습니다. 또 죽을 때에 어루만지며 이르기를 ‘내가 너를 둔 정이 친아들 같이 중하니 내가 죽은 뒤에 너는 복상(服喪)하여 나를 끝내 외로운 혼으로 만들지 말라’고 하였습니다.” 이종린 역시 권찬의 뜻을 따라 수양자(收養子)로서 참최(斬衰)의 상복 입기를 원했지만 예법(禮法)에 맞지 않아 왕에게 의논하게 해 달라는 청을 올렸다. 이에 대하여 사헌부는 이종린이 비록 3세 전에 권찬에게 수양되었다 하더라도 외손이 후사가 되는 일은 예론(禮論)에 없으며, 자기 아버지를 버리고 외할아버지의 성씨(姓氏)를 따라 참최의 상복을 입는 것은 인륜의 큰 줄기를 혼란시키는 것이라고 하였다. 반면에 예조에서는 수양자로서 정의(情義)가 큰 사람은 해당하는 상복을 입는 것이고, 풍산군(豐山君) 이종린의 경우 중자(衆子:맏아들 이외의 모든 아들)의 복에 해당하는 것이지 계후(繼後:양자를 얻어 뒤를 잇게 함)의 예에 해당되는 것은 아니라고 하였다. 이종린의 사안(事案:법률적으로 문제 있는 일의 안건)은 수양자가 계후의 아들 역할은 아니 되고, 중자(衆子)의 지위로만 인정되었음을 보여준다.

5) 明宗實錄 26권, 명종15년(1560년) 9월 28일 辛卯. 첫 번째 기사.

5) 明宗實錄 26권, 명종15년(1560년) 9월 28일 辛卯. 첫 번째 기사.

3. 조선조 선현들의 예설

외손봉사와 관련하여 우암(尤庵) 송시열(宋時烈,1607~1689)이 다른 사람의 질문에 답하기를 “외손이 제사 모시는 것을 주자(朱子,1130~1200)는 배척하여 ‘신(神)은 친족이 아닌 사람의 제사는 흠향하지 않는다”라고 하였으니 어찌 감이 어기겠는가? 6)라고 하고, 또 ”주자는 외손이 제사 모시는 것도 오히려 친족이 아닌 사람의 제사로 여겨서 배척하였는데, 더구나 처의 형제의 아들이 제사하는 것이겠는가?” 라고 말한 내용이 보인다.7)

6) 宋子大全 권99, 答, 李 李子雨 [戊辰[1688년]六月十一日] [外孫奉祀, 朱子 斥之, 以爲神不享非族之祀, 何敢違乎]

7) 위 같은책 券115, 答, 柳子壽. {朱子以外孫奉祀, 猶以爲非族之祀而斥之, 況妻之兄弟之子乎]

퇴계(退溪) 이황(李滉,1501~1570)도 “요즘 사람들은 아들이 없고 딸만 있으면 사사로운 인정에 끌려 대의(大義)를 내세워 단호히 양자를 세우는 경우는 적고, 외손(外孫)이 제사를 모시게 하여 심지어 한 사당에서 두 성씨의 제사를 함께 받들고 있는데, 원래 하늘이 만물을 낳으실 때 모두 뿌리가 하나이게 하셨거늘, 지금 그렇게 한다면 뿌리가 둘이 되는 것이므로 매우 불가한 일이지요. 지금 사람들 혹 불행히도 그 외가 조상의 자손이 없어 갈 곳이 없으면 차마 그 신주(神主)를 갈 곳이 없게 되어 둘 수가 없어서 임시 권도(權道)로 다른 곳에다 별도로 모셔 두고 오가면서 제사를 모시기도 하는데, 그것은 안 될 것이 없겠으나 만약 공공연히 자기 본친(本親)과 한 사당 안에서 제사를 함께 받든다면 이만저만 사리에 어긋난 일이 아니며 이른바 ’귀신은 예 아닌 제사는 흠향하지 않는다.’ 한 것이 바로 그러한 부류에 이른 것이지요. 때문에 지금 외손봉사의 물음에 대하여는 굳이 상대의 뜻에 따라 그리해도 되겠다는 대답을 감히 못하는 것이외다.” 라고 했다.8) 이상과 같이 조선후기로 내려오면서 외손봉사가 더러 있었던 것을 알 수가 있다. 현재까지 외손봉사는 조선시대 선조들이 받들어 오던 대로 만년유택(萬年幽宅)인 묘소만을 성묘하며 시제를 이어가고 있는 실정이다.

8) 退溪先生文集 券之39, <答鄭道可逑問目> “今人無子而有女,牽掣情私,鮮能斷以大義而立後,至以外孫,奉祀一廟,而二姓同祭,夫天之生物,使之一本,而此則爲二本焉,甚不可也,今人或不幸,其外家祖先,無後而未有所處者,不忍其主之無歸,則權宜奉置別所,而往來奠省,未爲不可,若公然與其本親,同享一廟,則悖理莫甚,所謂神不歆非禮者,此類之謂也,故今於外孫奉祀之問,不敢苟徇而以爲可行也.”

4. 현재까지 외손봉사하는 문중

세종이 의정부에 이르기를 증(贈) 동지중추원사(同知中樞院事) 김덕생(金德生)의 후사(後嗣)를 세워 그의 제사를 받드는 것에 대하여 의논하게 하였다.9) “봉사할 아들이 없더라도, 만약 딸의 자손이 있으면 다른 사람의 아들을 빌어서 후사를 삼는 사람은 한 사람도 없습니다. 외손에게 주어서 향사(享祀)하게 한다면, 그 자손들은 반드시 성심껏 제사를 받들 것이며 신(神)도 또한 감격할 것입니다.” 라고 했다.

9) 世宗實錄 <제97권>. 세종24년(1442년) 8월, 14일. 辛丑, 4번째 기사.

1) 단양우씨(丹陽禹氏) 무후로 인천채씨(仁川蔡氏) 외손봉사

대구시 동구 팔공산 줄기에 옛 공산면 양방동(良方洞:능성동) 서쪽 등에 상하로 2기의 분묘가 있다. 대구 해안현(解顏縣)에 거주했던 단양우씨 시조의 18대 후손인 성재(醒齋) 우순필(禹舜弼)공과 배위 광산김씨의 묘이다. 공은 일지기 모당(慕堂) 손처눌(孫處訥,1553~1634)에게 수학했으며, 임진란을 당하여 대구 향병장(鄕兵將) 가운데 동촌장(東村將)으로 활동한 인물이다. 당시 인천채씨 한강문인인 달서재(達西齋) 채선수(蔡先修,1568~1634)의 장남 경의재(敬義齋) 채모(蔡模,1585~1643)는 의금부도사로 성재공의 딸에게 장가들어, 달서재공과 성재공은 사돈지간이 되었다. 그러나 성재공은 후사가 없어 인천채씨 외손들이 성재공 산소를 성묘하며 매년 음력 10월 16일 시제(時祭)를 향사하고 있다. 특히 공산 능성동 <갓 바위> 시설지구 남쪽에 <성재, 단양우공, 외손봉사기적비>10)가 세워져 있다. 경의재공은 단양우씨와의 사이에서 여섯 아들을 두었다. 기적비문에는 “1650년(효종1년)부터 양자제도(養子制度)가 허용되었다.”고 기록되어 있다. 군위에 남양 홍씨 홍선경의 의금부도사와 같은 관직에 아들 6형제를 둔 것은 유사한 사례이다.

10) 先祖의 行蹟과 祭享, 인천채씨 달서재문중 발행. 109쪽 비문은 문학박사 밀양 朴善禎이 지어 2001년 4월에 세운 <醒齋 丹陽禹公外孫奉祀紀績碑>가 있다.

10) 先祖의 行蹟과 祭享, 인천채씨 달서재문중 발행. 109쪽 비문은 문학박사 밀양 朴善禎이 지어 2001년 4월에 세운 <醒齋 丹陽禹公外孫奉祀紀績碑>가 있다.

2) 칠곡 광주이씨 외손봉사와 외가봉사의 사례

광주(廣州)이씨 칠곡 입향조인 승사랑(承仕郎) 이지(李摯,?~1535년)의 처가 영천최씨 최하(崔河)의 딸이다. 승사랑의 부군(府君)인 극견(克堅)11)이 성주목사 재임 때 팔거현(八莒縣:대구 북구)에 사는 최하(崔河)의 집이 가법(家法)과 명망(名望)이 있어 아들 이지로 하여금 장가들게 함으로써 자손이 칠곡에 살게 되었다. 최하는 후손이 없어 외손봉사를 했다고 한다. 또한 승사랑의 현손(玄孫)인 석담(石潭) 이윤우(李潤雨,1569~1634)의 둘째 아들 낙촌(洛村) 이도장(李道長,1603~1644)12)은 당숙(堂叔) 이영우(李榮雨)의 후사(後嗣)가 되어서, 부조(父祖)의 외가 모두가 후사가 없어 두 외조부의 신주를 받들어 제사 지내는 외가봉사(外家奉祀)를 한 바가 있다. 한강 정구에게 묻기를 “만일 시제(時祭)와 차례(茶禮)를 행할 때 정침(正寢)에서 외조부와 함께 제사 지낸다면 매우 미안할 듯합니다. 어떻게 하는 것이 좋습니까?” 문의 한데 대하여 한강 선생이 답하기를 “외가(外家)의 신주를 받들어 제사하는 것은 본디 예학 경전에서 언급하지 않았습니다. 지금 부득이 하여 받들어 제사 지낸다면, 시제와 차례를 행할 때 먼저 조부의 외조를 제사 지내고, 그 다음 아버지의 외조를 제사 지내며, 그런 다음에 조부와 아버지를 제사 지내야 합니다. 새벽에 세 번 제사 지내느라 시간이 다소 늦어지기는 하겠지만, 늦게 제사 지냄으로 인해 마음이 편치 않은 것이 함께 제사 지냄으로 인해 마음이 편치 않은 것보다는 나을 것입니다.” 라고 대답하였다.13) 이도장의 양부(養父) 이영우(李榮雨,1569~1610)는 주부(主簿)이고, 배위는 동래정씨 정서(鄭恕)14)의 딸이다. 조부 이광복(李光復,1542~1594)은 첨정(僉正)으로 선무원종공신(宣武原從功臣)이고, 배위는 안동 권응길(權應吉)의 딸이다.

11) 성주관안록, 355쪽 <李克堅> 觀察使 李禮孫의 仲子, 1486년 通訓大夫 行司憲府持平, 1490년 軍資寺副正, 星州牧使를 거쳐 1499년 通禮院左通禮를 역임한 후 1504년 갑자사화에 처가인 전북 옥구에 내려가 隱居했다. 贈職으로 吏曹參議에 除授되었다.

11) 성주관안록, 355쪽 <李克堅> 觀察使 李禮孫의 仲子, 1486년 通訓大夫 行司憲府持平, 1490년 軍資寺副正, 星州牧使를 거쳐 1499년 通禮院左通禮를 역임한 후 1504년 갑자사화에 처가인 전북 옥구에 내려가 隱居했다. 贈職으로 吏曹參議에 除授되었다.

12) 李道長(1603~1644) 字는 泰始, 號는 洛村, 本貫은 廣州이다. 寒岡 鄭逑와 旅軒 張顯光의 문인이다. 遺稿로 洛村集이 있다.

13) 寒岡先生四禮問答彙類, 2022,12. 국역한 한국국학진흥원 간행 318쪽, 원문은 권지3, 外家奉祀.

14) 동래정씨을미대동보, 권5, 鄭恕: 東平君 鄭種(1417~1476) 武官, 시호는 襄平公의 玄孫임.

|

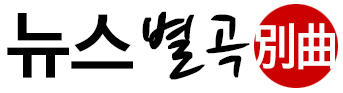

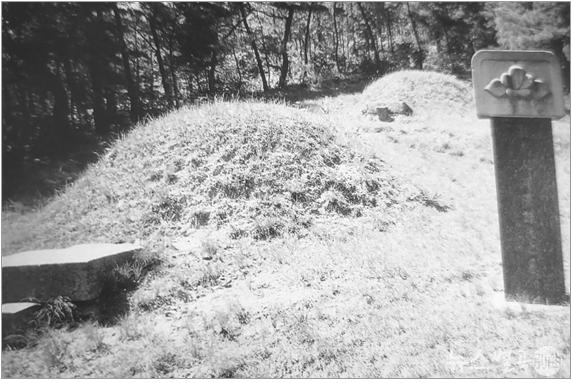

| ↑↑ 하양허씨 묘소 |

3) 구미 인동장씨 외손봉사 사례

인동 장씨 황상파 파조인 죽정(竹亭) 장잠(張潛,1497~1552)은 진사로써 회재(晦齋) 이언적(李彦迪)이 인동현감 재직 시 도의(道義)로 교유 하였으며,서로 강학한 이현암(二賢巖) 유허지에 현암(賢巖)서원을 세워 향사하고 있다. 죽정의 맏아들 장곤(張崑,1525~1581)은 통정대부로 호조참의를 지냈다. 배위는 하양허씨로 1540년 문과하여 홍문관교리와 평안도 도사(都事)인 허량(許亮)의 딸이다. 허부인의 조부 허보(許輔)도 1516년 문과하여 초계군수와 의성현령을 지냈으며 문경공(文敬公) 허조(許稠)의 5대 주손(胄孫)이다. 군수공은 3남 3녀를 두었는데 셋째 아들인 교리 허량은 아들이 없어 현재까지도 사위 장곤의 후손들이 외손봉사를 하고 있다. 허부인은 친정에서 돌아가셔서 교리공 묘소 상하(上下)로 하양 무학산 명곡(椧谷)에 있다 인동장씨 후손들은 장곤의 장인 교리공과 허부인의 묘소를 관리하기 위하여 묘재인 경양재(景陽齋)를 건립하고 관리사까지 지어 관리인이 상주하면서 벌초와 제수(祭需)를 마련 매년 외손들이 참례하여 봉사(奉祀)하고 있다.

의성김씨 청계(靑溪) 김진(金璡,1500~1580)은 1525년(중종20)진사시에 입격되고, 벼슬보다 부모를 봉양하고 자제 교육에 힘써 다섯 아들을 퇴계선생에게 수학하여 세 아들은 문과에 급제하고, 두 아들은 사마(司馬)에 합격하여 이때 이후로 조선조 말기까지 문학과 과환(科宦)이 대대로 이어져서 명문벌족으로 손꼽히게 된다. 청계의 둘째 아들 귀봉(龜峯) 김수일(金守一,1528~1583)은 1555년(명종10) 생원시에 입격되고 아들 김용(金涌)도 문과에 합격하였다. 한양조씨 만석장자(萬石長者) 사맹(司猛) 조당(趙讜)의 아들인 부사과(副司果) 효종(孝宗)의 사위가 되었는데, 조효종이 무남(無男)하여 처향(妻鄕)따라 일직(一直) 구미촌(龜尾村)으로 이거하였다가 다시 천전(川前)으로 환거(還去) 하였다. 구봉의 장인 조효종(趙孝宗)의 묘는 일직면 망호리(望湖里) 못골 뒷산에 있고, 귀봉공의 둘째 손자 김시건(金是楗)의 15대 손인 김복영(金復榮)이 외손봉사를 하고 있다.

청계공의 4자 학봉(鶴峯) 김성일(金誠一,1538~1593)은 퇴계의 제자로 1568년 문과하여 부제학과 경상관찰사를 지냈다. 임진란에 진주성을 지키다가 병사(病死)하였는데 사후 이조판서에 추증되고 시호는 문충(文忠)이다.

안동권씨 복야공파 예의판서(禮儀判書) 권인(權靷)의 증손 습독(習讀) 권사영(權士英)이고, 습독의 손자 권덕황(權德凰)의 사위 김성일은 처가를 따라 서후(西後) 금계동(金溪洞)으로 이거(移居)하였다. 권덕황은 아들이 없어 사위 김성일의 후손들이 봉사하는데, 현재는 학봉의 15대손 김종길(金宗吉)이 외손봉사를 주관하고 있다.

5) 안동권씨 친·외손(親外孫) 봉사(奉祀)

청계공의 4자 학봉(鶴峯) 김성일(金誠一,1538~1593)은 퇴계의 제자로 1568년 문과하여 부제학과 경상관찰사를 지냈다. 임진란에 진주성을 지키다가 병사(病死)하였는데 사후 이조판서에 추증되고 시호는 문충(文忠)이다.

안동권씨 복야공파 예의판서(禮儀判書) 권인(權靷)의 증손 습독(習讀) 권사영(權士英)이고, 습독의 손자 권덕황(權德凰)의 사위 김성일은 처가를 따라 서후(西後) 금계동(金溪洞)으로 이거(移居)하였다. 권덕황은 아들이 없어 사위 김성일의 후손들이 봉사하는데, 현재는 학봉의 15대손 김종길(金宗吉)이 외손봉사를 주관하고 있다.

5) 안동권씨 친·외손(親外孫) 봉사(奉祀)

안동권씨 부정공 후손 한성부윤 권백종(權伯宗)의 아들 권전(權專,1372~1441)의 딸이 문종의 비인 현덕왕후(顯德王后)로 문종의 장인이며, 단종의 외조부가 되었다.

1434년 통정대부, 1439년 자헌대부, 1440년 판 한성부사 이었다. 사후 1445년(세종27) 좌의정에 추증되고, 1454(단종2)에 영의정과 화산부원군에 추증되었다. 1456년(세조2,丙子)에 아들 자신(自愼)이 단종복위에 가담하여 관직이 모두 추삭(追削)되었다. 그 후 1699년(숙종25) 관작이 신원(伸冤)되고, 1718년(숙종44)에 화산부원군에 추증하여 창렬사(彰烈祠)에 제향 되었고, 경혜(景惠)란 시호가 내려졌다.

병자년 화에 아들 자신(自愼)과 자근(自謹) 형제와 조카 자홍(自弘) 손자 하(瑕)·구지(仇之) 모두 죽임을 당하였다. 권전의 묘는 남양인 홍득우(洪得禹,1641~1700)가 안동부사로 와서 북후면 오이동(烏耳洞)에 빗돌을 보고 찾았다. 1444년(세종26) 구비(舊碑)가 세워졌고, 1718년(숙종44) 음기(陰記)가 없는 백비(白碑)와 1975년에 새로 세운 비가 있다.

“병자년 화로 남은 자손이 없어 외손들이 묘제를 올리다가 뒤에 권전의 손자 하(瑕)의 아들 희수(希壽)의 혈손(血孫)이 군위군 효령면 노행동(老杏洞)에 거주함을 알고 정조(正祖:1777~1799)때 부터 친·외손(親外孫)이 함께 봉사(奉祀)하기에 이르렀다.” 고 한다. 옛 비문은 응교(應敎) 이계전(李季甸,1404~1459)이 짓고, 수찬(修撰) 이영서(李永瑞,?~1450)가 글씨를 쓴 것이다. 현재 안동 19개 문중 사림(士林)이 지내고 있다.

1434년 통정대부, 1439년 자헌대부, 1440년 판 한성부사 이었다. 사후 1445년(세종27) 좌의정에 추증되고, 1454(단종2)에 영의정과 화산부원군에 추증되었다. 1456년(세조2,丙子)에 아들 자신(自愼)이 단종복위에 가담하여 관직이 모두 추삭(追削)되었다. 그 후 1699년(숙종25) 관작이 신원(伸冤)되고, 1718년(숙종44)에 화산부원군에 추증하여 창렬사(彰烈祠)에 제향 되었고, 경혜(景惠)란 시호가 내려졌다.

병자년 화에 아들 자신(自愼)과 자근(自謹) 형제와 조카 자홍(自弘) 손자 하(瑕)·구지(仇之) 모두 죽임을 당하였다. 권전의 묘는 남양인 홍득우(洪得禹,1641~1700)가 안동부사로 와서 북후면 오이동(烏耳洞)에 빗돌을 보고 찾았다. 1444년(세종26) 구비(舊碑)가 세워졌고, 1718년(숙종44) 음기(陰記)가 없는 백비(白碑)와 1975년에 새로 세운 비가 있다.

“병자년 화로 남은 자손이 없어 외손들이 묘제를 올리다가 뒤에 권전의 손자 하(瑕)의 아들 희수(希壽)의 혈손(血孫)이 군위군 효령면 노행동(老杏洞)에 거주함을 알고 정조(正祖:1777~1799)때 부터 친·외손(親外孫)이 함께 봉사(奉祀)하기에 이르렀다.” 고 한다. 옛 비문은 응교(應敎) 이계전(李季甸,1404~1459)이 짓고, 수찬(修撰) 이영서(李永瑞,?~1450)가 글씨를 쓴 것이다. 현재 안동 19개 문중 사림(士林)이 지내고 있다.

5. 외손봉사 묘제 축문 사례

1) 군위 남양 홍씨 외선조 4세묘 시제축문

<進士,李榮男墓>

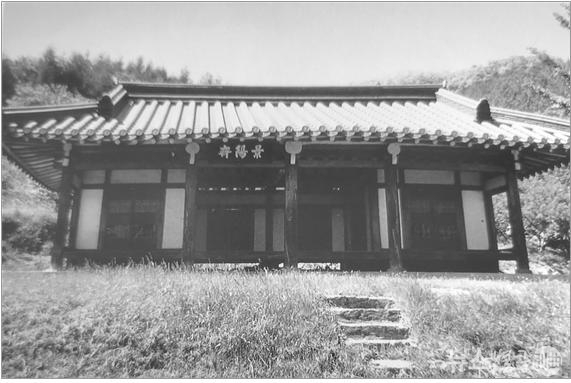

維 歲次○○十月○○朔 ○日○○外後孫南陽洪○○

敢昭告于

外先祖考成均進士固城李公府君

外先祖妣宜人一善金氏

外先妣宜人眞城李氏之墓氣序流易霜露旣降瞻掃封塋不勝感愴謹以淸酌脯果祗薦歲事尙 饗

<진사공 부 적순부위공 축문>

外先祖考 迪順副尉 行忠佐衛 固城李公府君

外先祖妣 淑人 廣陵李氏之墓

<진사공 조부 감찰공 축문>

外先祖考 通訓大夫司憲府監察 固城李公府君

外先祖妣 淑人 南原梁氏之墓

<진사공 증조부 지례현감공 축문>

外先祖考 通訓大夫知禮縣監 固城李公府君

外先祖妣 淑人大邱裵氏之墓

이상과 같은 외선조고 직위와 외선조비의 외명부(外命婦) 품계와 본관·성씨 내용 이외는 진사공 축문과 모두 동일한 것이다.

1) 군위 남양 홍씨 외선조 4세묘 시제축문

<進士,李榮男墓>

維 歲次○○十月○○朔 ○日○○外後孫南陽洪○○

敢昭告于

外先祖考成均進士固城李公府君

外先祖妣宜人一善金氏

外先妣宜人眞城李氏之墓氣序流易霜露旣降瞻掃封塋不勝感愴謹以淸酌脯果祗薦歲事尙 饗

<진사공 부 적순부위공 축문>

外先祖考 迪順副尉 行忠佐衛 固城李公府君

外先祖妣 淑人 廣陵李氏之墓

<진사공 조부 감찰공 축문>

外先祖考 通訓大夫司憲府監察 固城李公府君

外先祖妣 淑人 南原梁氏之墓

<진사공 증조부 지례현감공 축문>

外先祖考 通訓大夫知禮縣監 固城李公府君

外先祖妣 淑人大邱裵氏之墓

이상과 같은 외선조고 직위와 외선조비의 외명부(外命婦) 품계와 본관·성씨 내용 이외는 진사공 축문과 모두 동일한 것이다.

2) 인천채씨 외손봉사 축문

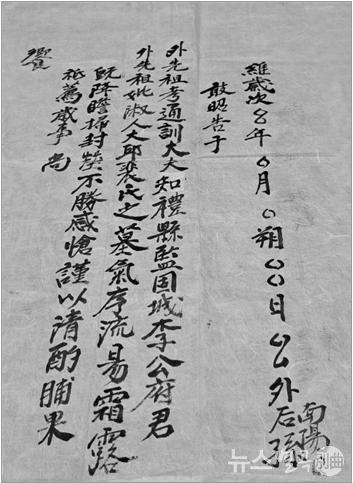

維 歲次○○十月○○朔十四日○○外○代孫蔡○○

敢昭告于

顯外○○代祖考 丹陽禹公 醒齋府君

顯外○○代祖妣 孺人 光山金氏之墓 氣序流易

霜露旣降 瞻掃封塋 不勝感慕 謹以 淸酌庶羞 祗薦歲事 尙 饗

3) 의성김씨 외손봉사 축문

<趙孝宗時祀祝式>

維歲次某年某月干支朔某日干支外裔金某

敢昭告于

顯外先祖考宣略將軍忠義衛副司果漢陽趙公

顯外先祖妣令人鐵城李氏之墓 遠惟自出 情無內外 歲一 瞻掃封塋 不勝感慕 謹以

淸酌庶羞祗薦歲事 尙 饗

<權德凰時享祝式>

維歲次某年某月干支朔某日干支外幾代孫金某

敢昭告于

顯外幾代祖考散員安東權公

顯外幾代祖妣恭人興海裵氏之墓 遠惟自出 情無內外 歲一 瞻掃封塋 不勝感慕 謹以

淸酌庶羞祗薦歲事 尙 饗

4) 안동권씨 권전(權專) 묘제춘향 축문

維歲次某年某月某朔某日干支某官姓名敢昭告于

贈大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵弘文館藝文館春秋館觀象監事世子師

花山府院君諡景惠公行資憲大夫判漢城府事權公之墓 氣序流易 雨露旣濡 遠惟

自出 情無內外 瞻掃封塋 感慕冞切 謹以淸酌庶羞祗薦歲事以永嘉府夫人權氏

寧海府夫人崔氏配食尙 饗

維 歲次○○十月○○朔十四日○○外○代孫蔡○○

敢昭告于

顯外○○代祖考 丹陽禹公 醒齋府君

顯外○○代祖妣 孺人 光山金氏之墓 氣序流易

霜露旣降 瞻掃封塋 不勝感慕 謹以 淸酌庶羞 祗薦歲事 尙 饗

3) 의성김씨 외손봉사 축문

<趙孝宗時祀祝式>

維歲次某年某月干支朔某日干支外裔金某

敢昭告于

顯外先祖考宣略將軍忠義衛副司果漢陽趙公

顯外先祖妣令人鐵城李氏之墓 遠惟自出 情無內外 歲一 瞻掃封塋 不勝感慕 謹以

淸酌庶羞祗薦歲事 尙 饗

<權德凰時享祝式>

維歲次某年某月干支朔某日干支外幾代孫金某

敢昭告于

顯外幾代祖考散員安東權公

顯外幾代祖妣恭人興海裵氏之墓 遠惟自出 情無內外 歲一 瞻掃封塋 不勝感慕 謹以

淸酌庶羞祗薦歲事 尙 饗

4) 안동권씨 권전(權專) 묘제춘향 축문

維歲次某年某月某朔某日干支某官姓名敢昭告于

贈大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領經筵弘文館藝文館春秋館觀象監事世子師

花山府院君諡景惠公行資憲大夫判漢城府事權公之墓 氣序流易 雨露旣濡 遠惟

自出 情無內外 瞻掃封塋 感慕冞切 謹以淸酌庶羞祗薦歲事以永嘉府夫人權氏

寧海府夫人崔氏配食尙 饗

Ⅶ. 맺는말

인간이 타고난 본성은 ‘인애기정(人愛其情)’이 있듯이 친손 외손 구별이 없다고 하였으니 예법(禮法)에 없다고, 본성(本性)을 버릴 수 있겠는가? 실제로 조선조 15세기에서 17세기에 이르는 시기의 유명한 사족들 중에는 외가와 처가의 재산을 상속받았던 사례가 많으며 오늘날 까지도 외선조의 성묘와 시제를 400여년 이어온 문중이 많이 있다.

군위 남양 홍씨 후손들도 외선조 고성이씨 4세의 묘소를 1594년 이후 성묘하고 묘사(墓祀)를 지내온 것이다. 고성이씨 외손인 통덕랑(通德郞) 홍유(洪曘)의 종가는 고성이씨 것을 물려받은 구택(舊宅)이다. 고성이씨 군위 입향 선조 지례현감 이전(李腆)이 “훈도(訓導) 배경장(裵敬章)의 딸에게 장가들어 비로소 군위에 와서 살았다[娶訓導裵 敬章女始來居軍威]”고 <적순부위공묘갈>기록에 군위 처가 곳으로 우거한 것은 분명하다. 단, 묘갈에 배경장의 본관은 기재되지 않았다. 안동에서 처음 군위 양곡(良谷:外良3洞)에 우거(寓居)한 후 돌아가셔서 자손(子孫) 대에서 대흥동 보로곡(甫老谷)에 장례를 지낸 이후 3년간 여묘(廬墓)살이 하면서 현재의 대흥1리 묘소 소재로 이거(移居)하여 정착한 것으로 추정할 뿐이다. 현감공의 배위 대구배씨(大丘[大邱]裵氏)는 선계를 부지(不知)하여, 혹은 족보에는 성주 배씨로 기록되어 두 성씨 족보에도 산견(散見)되지 않아 정확한 것은 알 수가 없다.

확실한 것은 부조사세(父祖四世)의 묘가 같은 대흥1동 빙산(氷山)에 있는 것과, 진사공의 사마방목과 군위읍지인 적라지 외손의 정애문집에 기록을 통하여 군위에 거주한 것은 분명한 사실이다. 묘가 있는 대흥1동은 남양홍씨 집성촌으로 대대로 400여년 외손봉사를 하였고, 특히 진사공의 외손자인 남별전참봉 홍승(洪昇)의 문집인 정애집에는 <적순부위이공묘갈>과 아들 <성균진사이공묘갈>과, 진사공의 제문인<이진사공묘문>, 부인 <의인이씨행장>이 실려 있다. 그러나 후손의 무후로 <고성이씨족보>에는 소략(疏略)하기가 그지없다. 특히 진사공 이영남의 처가 진성이씨 집으로 출입한 진사공의 아래 동서(同壻)인 문신인 조우인(曺友仁)의 아들 호옹(湖翁) 조정융(曺挺融,1598~1678)은 이모(姨母)인 <의인진성이씨묘갈명>을 남겼다.

후대로 내려오면서 원손(遠孫)들은 기록이 있음에도 밝히지 못하고 죄를 입는 마음에서 조상의 아름다운 미덕을 면면히 전하여 후세까지 더욱 선양(宣揚)함을 이바지하는데 일조를 보탤까 하는 바이다. 끝.

<참고문헌>

고려사, 고려사절요, 조선왕조실록, 문과·사마방목, 적라지, 군위군지, 안동문화산책, 경북마을지, 정애선생문집, 연봉집, 호옹집, 퇴계집, 한강선생사례문답휘류, 안동의 분묘, 각 성씨족보 기타는 脚註 참조

군위 남양 홍씨 후손들도 외선조 고성이씨 4세의 묘소를 1594년 이후 성묘하고 묘사(墓祀)를 지내온 것이다. 고성이씨 외손인 통덕랑(通德郞) 홍유(洪曘)의 종가는 고성이씨 것을 물려받은 구택(舊宅)이다. 고성이씨 군위 입향 선조 지례현감 이전(李腆)이 “훈도(訓導) 배경장(裵敬章)의 딸에게 장가들어 비로소 군위에 와서 살았다[娶訓導裵 敬章女始來居軍威]”고 <적순부위공묘갈>기록에 군위 처가 곳으로 우거한 것은 분명하다. 단, 묘갈에 배경장의 본관은 기재되지 않았다. 안동에서 처음 군위 양곡(良谷:外良3洞)에 우거(寓居)한 후 돌아가셔서 자손(子孫) 대에서 대흥동 보로곡(甫老谷)에 장례를 지낸 이후 3년간 여묘(廬墓)살이 하면서 현재의 대흥1리 묘소 소재로 이거(移居)하여 정착한 것으로 추정할 뿐이다. 현감공의 배위 대구배씨(大丘[大邱]裵氏)는 선계를 부지(不知)하여, 혹은 족보에는 성주 배씨로 기록되어 두 성씨 족보에도 산견(散見)되지 않아 정확한 것은 알 수가 없다.

확실한 것은 부조사세(父祖四世)의 묘가 같은 대흥1동 빙산(氷山)에 있는 것과, 진사공의 사마방목과 군위읍지인 적라지 외손의 정애문집에 기록을 통하여 군위에 거주한 것은 분명한 사실이다. 묘가 있는 대흥1동은 남양홍씨 집성촌으로 대대로 400여년 외손봉사를 하였고, 특히 진사공의 외손자인 남별전참봉 홍승(洪昇)의 문집인 정애집에는 <적순부위이공묘갈>과 아들 <성균진사이공묘갈>과, 진사공의 제문인<이진사공묘문>, 부인 <의인이씨행장>이 실려 있다. 그러나 후손의 무후로 <고성이씨족보>에는 소략(疏略)하기가 그지없다. 특히 진사공 이영남의 처가 진성이씨 집으로 출입한 진사공의 아래 동서(同壻)인 문신인 조우인(曺友仁)의 아들 호옹(湖翁) 조정융(曺挺融,1598~1678)은 이모(姨母)인 <의인진성이씨묘갈명>을 남겼다.

후대로 내려오면서 원손(遠孫)들은 기록이 있음에도 밝히지 못하고 죄를 입는 마음에서 조상의 아름다운 미덕을 면면히 전하여 후세까지 더욱 선양(宣揚)함을 이바지하는데 일조를 보탤까 하는 바이다. 끝.

<참고문헌>

고려사, 고려사절요, 조선왕조실록, 문과·사마방목, 적라지, 군위군지, 안동문화산책, 경북마을지, 정애선생문집, 연봉집, 호옹집, 퇴계집, 한강선생사례문답휘류, 안동의 분묘, 각 성씨족보 기타는 脚註 참조

저작권자 뉴스별곡 무단전재 및 재배포 금지